Das Beteiligungsverfahren

Wie funktioniert das Beteiligungsverfahren mit aula konkret an einer Schule?

Die Verbindlichkeit von aula basiert auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Schulkonferenz. Sie trägt alle Ideen mit, die über aula beschlossen wurden und die nicht dem Vertrag widersprechen. Hier ist ein Beispiel für einen aula-Vertrag. Im Vertrag sind die Möglichkeiten und die Grenzen der Beteiligung festgehalten.

Schülerinnen und Schüler bekommen ein aula-Benutzerkonto und können sich jederzeit und überall per App oder über den Browser einloggen.

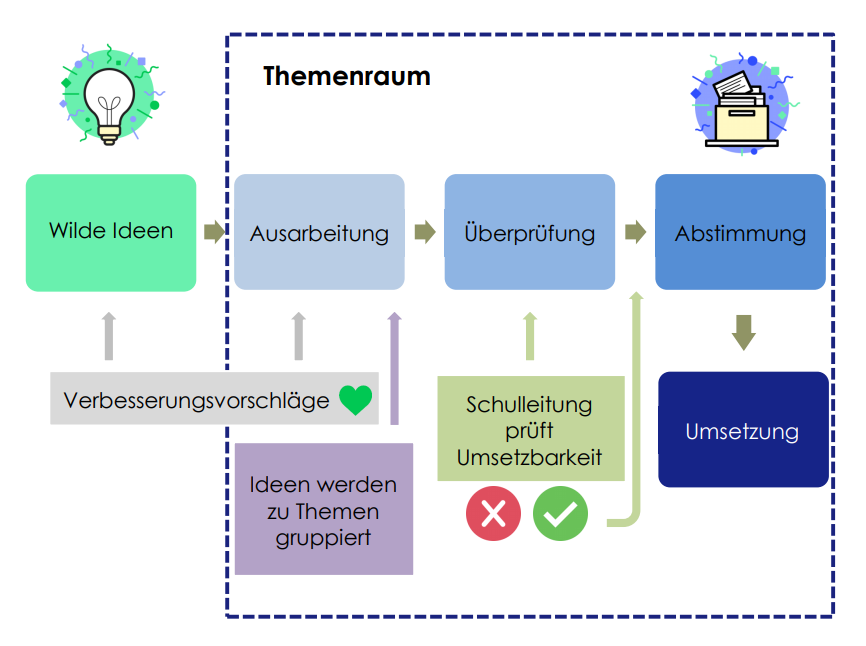

Sie können dort “wilde Ideen” einstellen, sie im Themenraum bearbeiten und diskutieren. Anschließend prüft die Schulleitung, ob eine Idee mit dem Vertrag vereinbar und umsetzbar ist. Dann wird sie abgestimmt. Anschließend wird sie in Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler umgesetzt.

Die einzelnen Phasen des Prozesses sind unten ausführlicher beschrieben.

Die Phasen im Beteiligungsprozess

Schüler*innen: Alle beteiligten Jugendlichen bekommen einen Account. Sie dürfen Ideen einstellen, diskutieren und abstimmen.

Moderator*innen: Diese Gruppe besteht aus Lehrkräften sowie Schüler*innen, die gern mehr Verantwortung und Aufgaben auf der Plattform übernehmen möchten. Moderator*innen können Ideen einstellen und bearbeiten, Kommentare/Verbesserungsvorschläge bearbeiten und löschen sowie die Phasen von Themen verschieben.

Schulleitung: Die Schulleitung (oder eine entsprechende Vertretungen) prüft die Ideen auf ihre Umsetzbarkeit gemäß des vorher vereinbarten aula-Vertrags. Mit dem Account der Schulleitung können auch Ideen eingestellt werden.

Eltern: Eltern erhalten auf Wunsch einen Account, mit dem Sie die Ideen und Diskussionen im “Schulraum” sowie dem “Klassenraum” ihres Kindes sehen können.

Der Vertrag: Vor dem aula-Start wird ein verbindlicher Beteiligungsvertrag abgeschlossen. Dieser ist die verlässliche Basis, die allen Beteiligten klar macht, in welchem Rahmen sich Ideen bewegen können und was die Rechte und Pflichten jeder/s Einzelnen sind. Im Normalfall handelt es sich bei diesem Vertrag um eine freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, durch aula beschlossene Ideen mitzutragen.

Alle Schüler*innen können jederzeit Ideen in das System einstellen. Alle Ideen beginnen mit dem Status einer „wilden Idee“. Wilde Ideen sind unsortiert und müssen nicht perfekt ausformuliert sein. Sie können für verschiedene Bereiche gelten, nämlich klassenweit oder schulweit. Wilde Ideen können von anderen Schüler*innen Verbesserungsvorschläge erhalten.

Verbesserungsvorschläge können Bitten um Konkretisierung sein („Bitte formuliere genauer, welche Art von Fest du möchtest? Sollen Eltern auch kommen? Soll das groß sein oder eher nur in der Klasse?“), sie können Konsequenzen aufzeigen („Bitte schreib mit rein, was das kosten wird und woher du das Geld nehmen willst.“), sie können aber auch einfach Ergänzungen zur Idee sein („Auf dem Fest soll es auch Kuchenverkauf geben!“).

Jeder Verbesserungsvorschlag kann von allen Schüler*innen durch ein Herz geliked werden. Dadurch sieht der/die Autor*in der Idee, welche Vorschläge gut ankommen und der Idee bei einer Abstimmung vermutlich mehr Stimmen geben werden. Die Verbesserungsvorschläge können in den Text eingearbeitet werden.

An dieser Stelle können Ideen auch verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, beispielsweise „Klassenräume“, „Pausenhof“, „Zeitplanung“ usw.

„Quatsch-Ideen“ werden herausgefiltert, indem jede wilde Idee „in den Themenraum“ verschoben werden muss. Dies ist eine Aufgabe von Moderator*innen. Um in die nächste Phase zu kommen, muss eine wilde Idee von einem bestimmten Anteil der Schüler*innen geliked werden, bspw. von 10 Prozent aller Schüler*innen. Solange das nicht passiert, verbleibt die Idee eine wilde Idee. Dies ist die erste Hürde, die eine Idee zu nehmen hat.

Eine Idee kommt nicht von allein in den Themenraum. Ein*e Moderator*in muss für sie erst ein Thema anlegen. Themen sind Sammlungen von Ideen, die thematisch zusammenhängen und darum gleichzeitig abgestimmt werden (Beispiel: „Mensa-Essen“ oder „Sportgeräte auf dem Schulhof“). Ideen innerhalb eines Themas widersprechen sich manchmal, andere ergänzen sich. Sie sind aber in jedem Fall voneinander abhängig. Wenn eine wilde Idee die Mindestanzahl an Schüler*innen erreicht hat, die sie liken, können Moderator*innen ein Thema für sie erstellen. Ist ein Thema erstellt, können dem Thema auch andere, verwandte Ideen hinzugefügt werden. In der Ausarbeitungsphase sind also Themen, die mehrere Ideen enthalten können. Auch in dieser Phase können Ideen weiterhin Verbesserungsvorschläge bekommen.

Ansonsten sollte die Ausarbeitungsphase möglichst intensiv offline passieren. Idealerweise finden wöchentlich “aula-Stunden” statt, in denen Ideen vorgestellt werden oder doppelte sowie sich widersprechende Ideen gefunden werden. Hier können Kampagnen für einzelne Ideen angestoßen, Plakate gebastelt oder Kosten bestimmter Vorhaben berechnet werden. Lehrkräfte sollten hier für eventuelle Hilfe zur Verfügung stehen. Aber auch unabhängig von aula-Stunden können sich Schüler*innen in dieser Phase über ihre Ideen austauschen und sich bei Wunsch zusammen tun. Die Phase ist zeitlich begrenzt, wobei diese Dauer durch Administrator*innen anpassbar ist. (Mehr zu dieser Stunde und ihrer Durchführung im Leitfaden.)

Moderator*innen können auch ohne eine vorhandene Idee ein neues Thema eröffnen und Ideen dafür sammeln. Darüber können demokratische Prozesse auch von oben angestoßen werden. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Entscheidungen über den Lehrplan oder über gespendetes Geld getroffen werden können (Beispiel: „Was machen wir mit dieser 3000€-Spende?“ oder „Sommerfest“).

Nach Ablauf der Ausarbeitungsphase wird ein Thema mit all seinen Ideen in ihrem letzten Zustand eingefroren und kommt zur Prüfung durch die Schulleitung. Diese hat nur die Aufgabe, durch jeweils einen Klick pro Idee zu signalisieren, dass die jeweilige Idee umsetzbar wäre und nicht gegen den Vertrag verstößt. Hier ist keine Präferenz der Schulleitung gefragt, sondern lediglich eine Einschätzung der Umsetzbarkeit. Natürlich kann die Schulleitung hiermit eine beliebige Person beauftragen. Sollte die Schulleitung oder die entsprechende Vertretung eine Idee für nicht umsetzbar halten, gibt es direkt auf der Plattform ein Feld, um die Entscheidung mit ein paar erklärenden Sätzen zu begründen und den Schüler*innen zurück zu melden.

Der Nutzen der Prüfungsphase ist, dass Schüler*innen keine sinnlosen Abstimmungen durchführen, die am Ende nicht umgesetzt werden können oder von der Schulleitung gestoppt werden.

Zur Überprüfung durch die Schulleitung sollten die Ideen also in einem Zustand gelangen, in dem möglichst alle offenen Fragen beantwortet und alle Details der Umsetzung geklärt sind. Eine spätere Änderung der Idee wird nicht mehr möglich sein.

Zur Abstimmung stehen am Ende einzelne Ideen, die zu Themen gebündelt sind. Man kann für oder gegen eine Idee stimmen. Eine Idee gilt als angenommen, wenn sie mindestens eine bestimmte Anzahl positiver Stimmen sammelt (festzulegen durch Administrator*in; beispielsweise 5 bei klassenweiten Abstimmungen). In einem Thema können alle Ideen gleichzeitig angenommen werden. Sind zwei Ideen nicht mit einander vereinbar, wird nur jene umgesetzt, die mehr Stimmen hat. Um diese Ideen zu markieren, können Moderator*innen von Hand eine Idee als „Gewinner“ markieren. Von zwei angenommenen Ideen, die sich widersprechen, wird also die Idee mit mehr positiven Stimmen als „Gewinner“ markiert und als einzige umgesetzt.

Jedes Thema ist für einen festen Zeitraum in der Abstimmungsphase (z.B. 2 Wochen). Im Laufe dieser Zeit können Stimmen gesetzt oder zurück genommen werden, oder anders verteilt werden. Delegationen können sich ändern. Gewertet wird der Stand der Abstimmung am Ende.

Alle Ideen, die in der Abstimmung das Quorum erreicht haben und nicht einer widersprechenden Idee unterlegen sind, werden umgesetzt. Verantwortlich für die Umsetzung sind dabei die Autor*innen der Idee. Sie können sich bei Klassensprecher*innen, der Schüler*innenvertretung oder den Lehrkräften Hilfe dabei suchen. Die Umsetzung sollte möglichst von ihnen dokumentiert werden. Diese Verantwortlichkeit für die Umsetzung einer Idee darf von Schüler*innen einvernehmlich an eine andere Person übertragen werden.

Im Anschluss an eine umgesetzte Idee folgt ein Reflexionsprozess in der aula-Stunde: Wie war der Entwicklungsprozess der Idee? Was hat geholfen? Was ist nicht gut gelaufen? Wie zufrieden sind alle Beteiligten mit der Umsetzung? Was haben die Beteiligten gelernt?

Hört sich spannend an?

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. Wir geben gerne eine individuelle Einschätzung, wie unsere aula Plattform bei Ihrem Beteiligungsprozess unterstützen kann.